照明選定・施工の極意

照明は、単に空間を明るくするだけではなく、安全性や作業効率に寄与し、最終的な利用者の快適性に大きく影響する重要な要素です。

このことは、現場での作業灯選びから、完成後の空間に設置する照明器具の設計・施工に至るまで、あらゆるフェーズに共通して言えるでしょう。この記事では、プロの工事事業者の皆様が現場で直面する課題を解決し、さらに高品質な照明工事を実現するための知識と技術を解説します。

1. 照明の種類と特性

一口に照明と言っても、その種類は多岐にわたります。それぞれの特性を理解し、現場のニーズに合致した照明を選定することが重要です。

これらの特性を理解し、現場の目的や環境に合致した照明器具を選ぶことが、安全性と作業効率、ひいては顧客満足度向上への第一歩となります。

近年では、省エネ性能の向上に加え、スマート照明やデザイン照明といった最新トレンドの製品も登場しており、機能性と意匠性を兼ね備えた選択肢が広がっています。

1.1. 照明器具 特性比較表

LED照明 |

蛍光灯 |

白熱電球 |

ハロゲンランプ |

水銀灯 |

ナトリウム灯 |

メタルハライドランプ |

有機EL照明 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| メリット | 省エネ 長寿命 高効率 瞬時点灯 調光・調色可能 |

初期費用が安い 光が広範囲に広がる |

暖かみのある光 演色性が高い |

スポット的な照射 コンパクト 高演色性 |

広範囲を明るく照らす 長寿命 青白い光 |

消費電力が低い オレンジ色の光 長寿命 |

非常に明るい 演色性が高い 高効率 |

薄型 面発光で自発的に光る 自由なデザイン 調光・調色可能 |

| デメリット | 初期費用が高い 放熱対策が 必要な場合がある |

寿命が短い 水銀使用 点滅して点灯 温度で明るさ変化 |

消費電力が大きい 寿命が短い 発熱が大きい |

発熱が大きい 寿命が短い 紫外線・赤外線放出 |

点灯に時間がかかる 水銀使用 演色性が低い |

演色性が低い 点灯に時間がかかる |

点灯に時間がかかる 寿命はLEDより短い 紫外線放出 |

初期費用が非常に高い 寿命はLEDより短い |

| 主な用途 | オフィス 店舗 住宅 工場 屋外照明 など多岐にわたる |

オフィス 学校 商業施設(既存設備) |

住宅(雰囲気重視) アクセント照明 |

店舗のディスプレイ 美術館 ダウンライト |

道路 工場 体育館 公園など(既存設備) |

道路 トンネル 工場 防犯灯 |

スタジアム 体育館 大型商業施設 街路灯 |

デザイン照明 ディスプレイ 医療・研究分野 |

1.2. 照明器具の機能・設置・コスト評価

LED照明 |

蛍光灯 |

白熱電球 |

ハロゲンランプ |

水銀灯 |

ナトリウム灯 |

メタルハライドランプ |

有機EL照明 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 初期投資費用 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| サイズ・形の 種類の豊富さ |

◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ |

| 耐久性/寿命 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

| メンテナンス性 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |

| 明るさ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| 光色 | ◎ (電球色~ 昼光色) |

◎ (電球色~ 昼光色) |

〇 (電球色 中心) |

〇 (電球色 中心) |

△ (青白) |

△ (オレンジ) |

〇 (白色系 が主) |

◎ (電球色~ 昼光色) |

| 演色性 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 |

| 発熱性 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |

| 広範囲性 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |

| 集光性 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 | △ |

| 調光機能 | ◎ | △*1 | 〇 | 〇 | △*2 | △*2 | △*2 | △*3 |

| 調色機能 | ◎ | × | × | × | × | × | × | △*3 |

| 設置の容易さ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |

| 既存設備からの 置き換えやすさ |

〇 | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | △ |

| 消費電力 (光熱費) |

◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 環境負荷 (廃棄時) |

◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |

| 将来性 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |

◎=非常に良い、〇=良い、△=考慮が必要、×=不向き / *1 限定的 *2 大幅な改修工事が必要 *3 技術的には可能

2.蛍光灯からLED照明への移行の重要性と施工時のポイント

蛍光灯は、水銀に関する水俣条約に基づき国際的な規制が進み、日本では2027年末に生産・輸出入が全面禁止されます。これにより、将来的な蛍光灯や安定器の入手・修理は困難になります。また、LEDはCO2排出量削減に貢献し、政府も2030年までにすべての蛍光灯をLEDに置き換える目標を掲げています。

長期的な視点と法規制への対応から、新規設置や改修時はLED照明への転換を積極的にご検討ください。

LEDへの切り替えでは、工事の要否を正しく判断することが重要です。

2.1. 工事が必要なケース

- 既存安定器がLEDに非対応

- 安定器の取り外しや配線変更といった電気工事が必須です。不適切な接続は故障や火災の原因となるだけでなく、電気工事士法に抵触する可能性もあります。

- 既存安定器の老朽化

- 安定器の劣化は、LED照明の性能を十分に引き出せないだけでなく、発煙や故障の原因にもなります。JISや各メーカーは、8~10年での交換またはバイパス工事を推奨しています。

- 照明器具ごと交換

- 省エネ効果や機能性向上、器具の老朽化を理由とする場合、LED専用器具への交換工事が必要となります。

- 特殊環境用LEDを選定

- 防湿・防塵対応など、設置環境に応じた専門的な工事が必要です。

2.2. 工事が不要なケース

- 「工事不要タイプ」のLED蛍光灯を使用

- 既存安定器を流用できるタイプですが、安定器の種類と劣化確認が必要です。

- バイパス工事済みの器具に交換

- 既に安定器が撤去されている器具であれば、差し替えるだけで交換可能です。ただし、バイパス工事には「片側給電方式」と「両側給電方式」の2種類があり、メーカーで対応が異なります。交換前に必ず既設器具の給電方式を確認しましょう。

- MEMO

- 安定器の劣化確認

安定器から異音や焦げ臭いにおいがしないか、また、照明の点滅やちらつきがないかを目視と聴覚で確認します。 - 既設器具の給電方式確認

電源が接続されているソケットが片側か両側かを目視で確認、またはテスターを用いて電圧が印加されているソケットを特定します。

3.照明設計の基礎:用途に応じた適切な明るさを確保する

適切な照明設計は、利用者の快適性を向上させ、作業効率を高める上で不可欠です。

3.1. 照度設計:用途に応じた適切な明るさを確保する

適切な照度設計は、単に空間を明るくするだけでなく、そこで行われる活動の効率性、利用者の快適性、さらには安全性を左右する重要な要素です。JIS規格や労働安全衛生規則といった法的・標準的な要件で定められている、作業場所の照度基準を満たすことはもちろん、利用者のニーズに合わせたきめ細やかな設計が求められます。

3.1.1. 基準度と法的要件

照度(明るさ)は、作業や活動の内容に応じてJIS Z9110「照明基準総則」、Z9125「屋内照明基準」、Z9126「屋外照明基準」などで細かく定められています。これは、作業者の視覚的快適性や安全性を保証するための重要な基準です。

一般的な屋内作業所の基準照度(lx:ルクス)の目安

| 場所 | 推奨照度(単位:lx) | |

|---|---|---|

| オフィス | 一般事務室 | 500 ~ 750 lx |

| 図面作成・CAD | 750 ~ 1000 lx | |

| 会議室 | 300 ~ 500 lx | |

| 商業施設 | 店舗全体(一般) | 300 ~ 500 lx |

| 商品陳列部分 | 750 ~ 1000 lx以上 | |

| レジカウンター | 500 ~ 750 lx | |

| 工場 | 簡単な作業 | 200 ~ 300 lx |

| 普通作業 | 500 ~ 750 lx | |

| 精密作業 | 1000 ~ 1500 lx以上 | |

| 学校・病院 | 教室 | 300 ~ 500 lx |

| 病室(一般) | 100 ~ 200 lx | |

| 手術室 | 1000 ~ 2000 lx以上 | |

※JIS Z9125およびJIS Z 9110の照明基準に基づき、照度範囲を加味した数値

これらの基準は最低限確保すべき明るさであり、利用者の年齢層、空間の雰囲気、導入する照明器具の演色性なども考慮して、適宜調整することが重要です

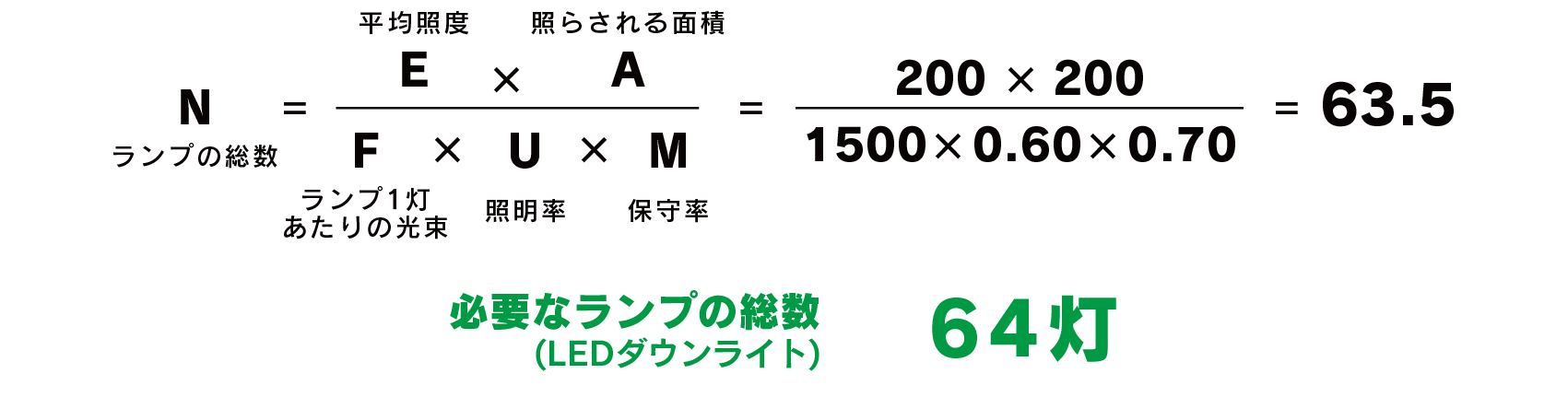

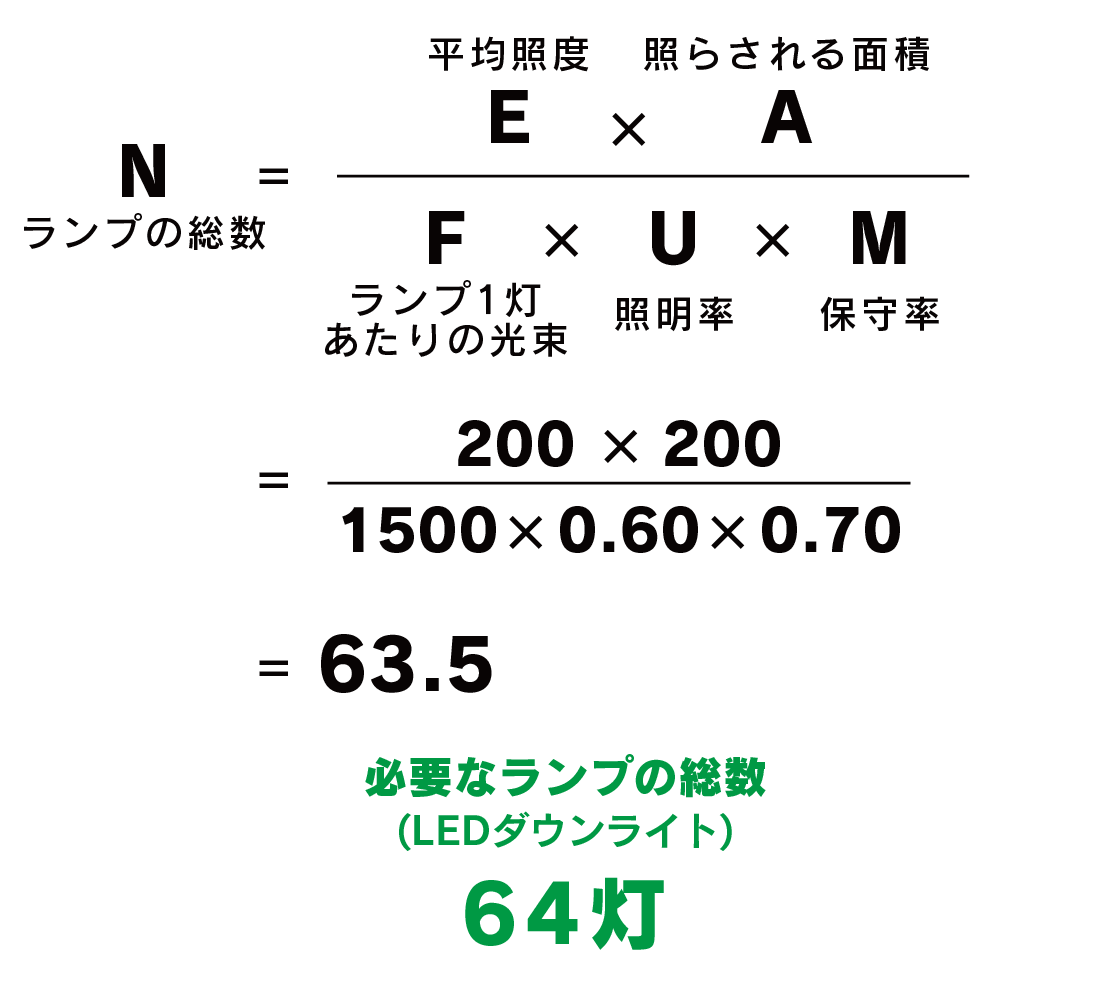

3.1.2. 照度計算と照明計画の具体例

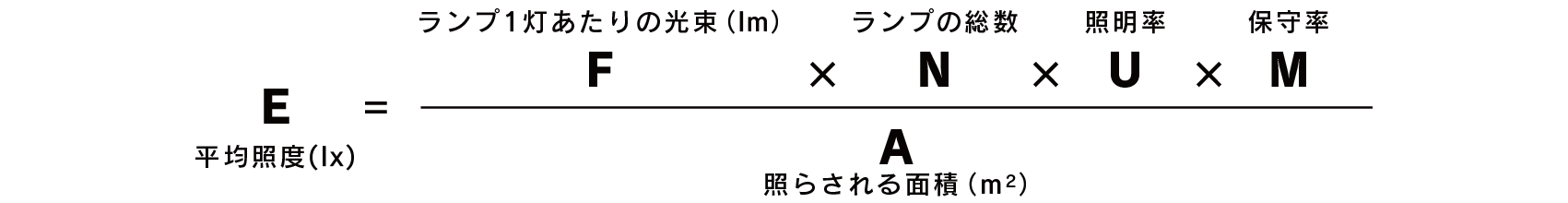

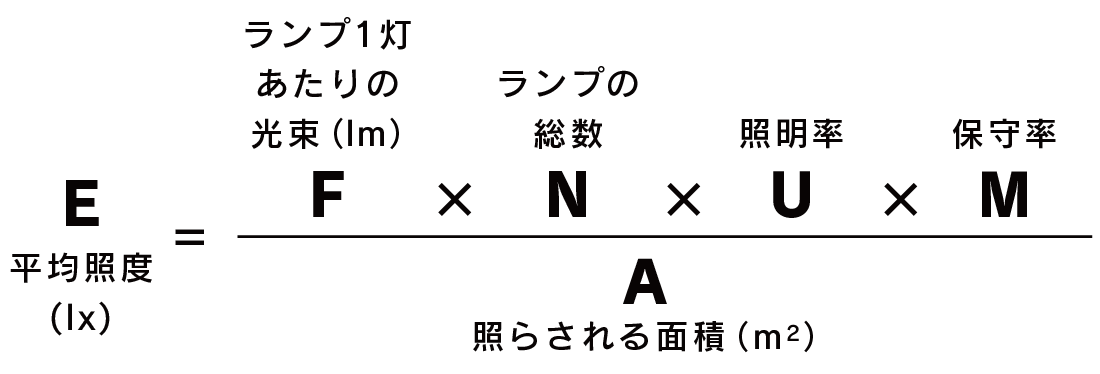

照明設計において、特定の空間における平均照度を求める際に用いられるのが光束法です。

光束法は、照明設計で平均照度を簡易的に算出する一般的な手法で、光源の光束や部屋の面積などから、必要な照明台数や空間の明るさの目安を把握するために用いられます。

基本的な計算式は以下の通りです。

- E: 平均照度

- (lx:ルクス) 照らされる面の明るさ。机の上がどれくらい明るいかを示す。

- F: ランプ1灯あたりの光束

- (lm:ルーメン) 光源そのものが放つ光の総量。電球がどれくらいの光を出しているかを示す。

- N: ランプの総数

- (灯)

- U: 照明率

- 設置された照明器具から実際に照らされる面に到達する光の割合。

- M: 保守率

- ランプの汚れや劣化による光束の減少を考慮する割合。

- A: 照らされる面積

- (m2)

- MEMO

- 多くの光束(ルーメン)を持つランプでも、広い面積を照らせば照度は低くなり、狭い面積を照らせば照度は高くなる。

この計算式をベースに、具体的な空間での照明計画サンプルを見ていきましょう。

光束法による照明計画サンプル

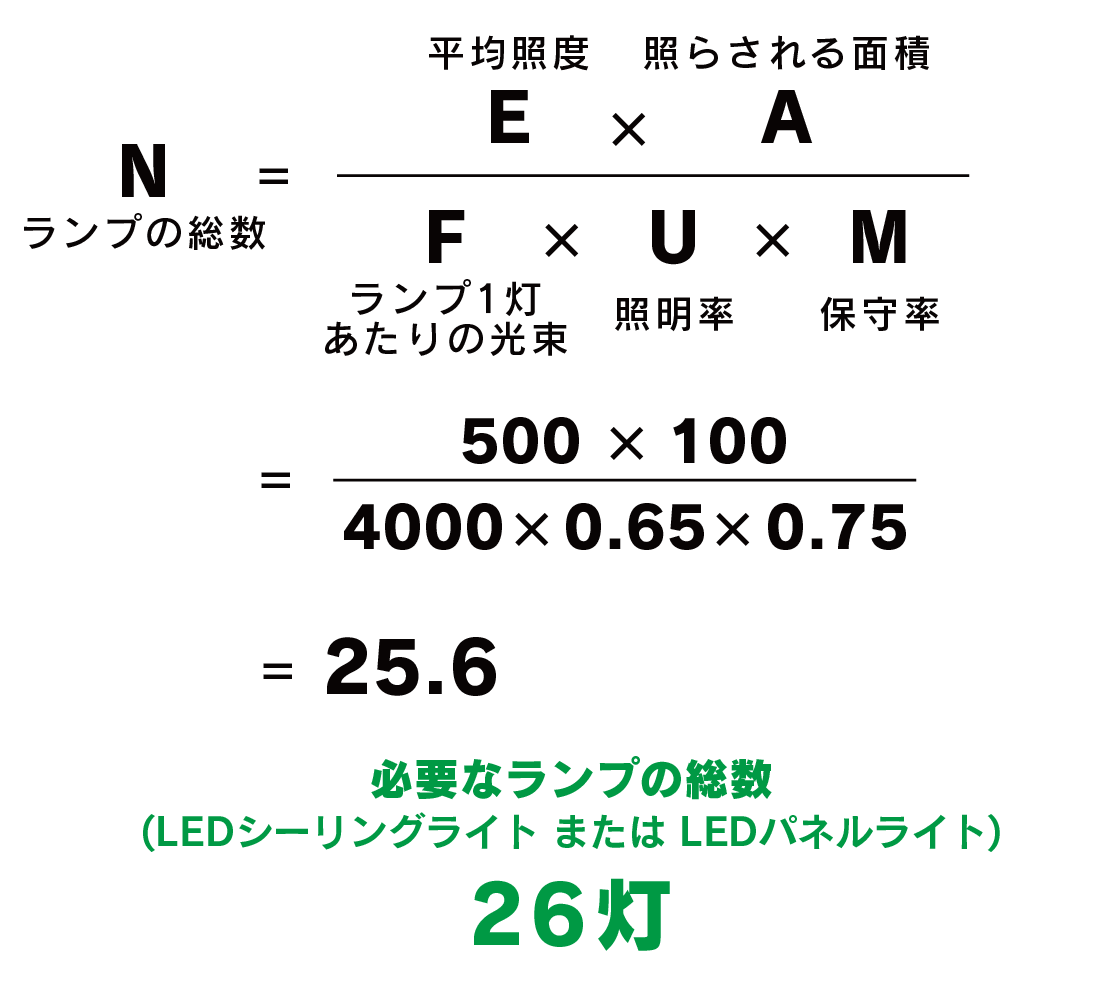

【例1】 30人規模のオフィス(広さ:約100m2、一般的な事務作業向け)

- E: 平均照度 (lx:ルクス)

- 一般事務室の基準照度目標として 500 lx

- F: ランプ1灯あたりの光束 (lm:ルーメン)

- 4000 lm / 色温度:昼白色 (5000K) / 演色性:Ra85以上

- N: ランプの総数 (灯)

- ★この計算式で求める値

- U: 照明率

- (想定係数 / 使用するLED照明 : 消費電力:40W相当)= 0.65

- M: 保守率

- 計画的な清掃やランプ交換を前提とした0.75を使用

- A: 照らされる面積 (m2)

- 100 m2 (例:10m × 10m)

この場合、必要なランプの総数(N)は、計算式を変形して求めます。

したがって、このオフィスには、約26台のLEDシーリングライトまたはLEDパネルライトが必要となる目安です。配置としては、均一に明るさを確保できるよう、天井に等間隔で配置する計画を立てます。

- 間取り

- 長方形(10m x 10m)

- 照明配置

- LEDシーリングライトまたはLEDパネルライト: 約26台。

天井に均等に配置(例:3m間隔で5列 x 5列 + 端に1台)。

机の真上に来るように配置すると、作業面の明るさが確保しやすい。 - 追加検討

- 壁際に間接照明(LEDバーライトなど)を追加すると、空間全体がより明るく感じられ、雰囲気も向上する。

会議室や休憩スペースは、照度基準に合わせてダウンライトやペンダントライトを組み合わせる。

【例2】 100人収容のレストラン(広さ:約200m2)

- E: 平均照度

- (lx:ルクス) レストラン全体の雰囲気重視として 200 lxを目標とします(テーブル上はスポットで補強)。

- F: ランプ1灯あたりの光束

- (lm:ルーメン) 基本照明(ダウンライト):- ランプ1灯あたりの光束(F):1500 lm

色温度:電球色 (2700K)

演色性:Ra90以上(料理を美味しそうに見せるため)

アクセント照明(テーブルスポット):別で計画 - N: ランプの総数 (灯)

- ★この計算式で求める値

- U: 照明率

- 0.60

- M: 保守率

- 0.70

- A: 照らされる面積 (m2)

- 200 m2 (例:10m × 20m)

この場合、必要なダウンライトの総数(N)は、以下の計算式で求めます。

したがってこのレストランには、約64台のLEDダウンライトを基本的な明るさとして配置し、さらに各テーブルに別途、料理が映えるようLEDスポットライトを配置する計画が考えられます。入口や通路はやや明るめ、客席は落ち着いた明るさにするなど、ゾーンごとの明るさの調整も重要です。

- 間取り

- 長方形(10m x 20m)

- 照明配置

- LEDダウンライト: 約64台。

客席エリア全体に均等に配置(例:3m間隔で5列 x 13列)。

通路や入口付近は、客席エリアよりも明るくする(ダウンライトの間隔を狭める)。

LEDスポットライト: 各テーブルに1~2台

料理を照らし、美味しそうに見せる。

調光機能付きのものを選ぶと、時間帯やシーンに合わせて雰囲気を変えられる。 - 追加検討

- カウンター席は、ペンダントライトで演出する。

壁面や装飾品を照らす間接照明(LEDテープライトなど)を効果的に使うと、空間に奥行きが出る。

\ e431おすすめ LEDテープライト /

これらの配置例はあくまで一例です。実際の空間に合わせて、照明器具の種類、配置、光の色(色温度)、明るさ(照度)を細かく調整する必要があります。

3.2. 配光設計:光のムラをなくし、必要な場所を的確に照らす

適切な配光設計は、空間全体の快適性を高める上で非常に重要です。

光のムラをなくし、必要な場所を的確に照らすことで、作業効率の向上、安全性の確保、そして心地よい雰囲気の創出に貢献します。

3.2.1. 直接照明と間接照明

目的や空間に合わせて、直接光と間接光を組み合わせることが重要です。

- 直接照明

- 光源から照らしたい場所へ直接光を当てる方式です。

特徴: 効率が良く、明るさを確保しやすい。

用途:作業面、読書灯、スポットライトなど、特定の場所を明るく照らしたい場合に適しています。 - 間接照明

- 光源からの光を、天井や壁に反射させて、間接的に空間を照らす方式です。

特徴: 眩しさを抑え、柔らかく均一な光を作り出す。

用途: 空間全体の雰囲気を高めたい場合、リラックスできる空間を作りたい場合に適しています。

3.2.2. 配光曲線

照明器具の光の広がり方を示すデータが配光曲線です。

照明器具を選ぶ際には、この配光曲線を参考に、設置場所や高さに合わせて適切な配光の器具を選定します。

- 種類

- 広角配光: 広い範囲を均一に照らすのに適しています。

狭角配光: 特定の場所を集中的に照らすのに適しています。

その他: 非対称配光、拡散配光など、様々な種類があります。

3.2.3. グレア対策

グレアとは、不快な眩しさのことです。グレアを軽減するために、以下の対策を行います。

- ルーバー付きの照明器具

- 光を反射させることで、眩しさを抑えます。

- 間接照明

- 光を反射させることで、眩しさを抑えます。

- 適切な照度設計

- 明るすぎると眩しく感じるため、適切な明るさに調整します。

これらの対策を組み合わせることで、快適な光環境を実現できます。

4.照明施工のポイント:安全・確実な工事を実現するために

照明器具の選定だけでなく、適切な施工も照明の効果を最大限に引き出すために重要です。

4.1. 電気配線:安全性を確保するための基本と法的要件

- 資格の重要性

- 電気工事士法により、電気工事士の資格を持つ者が電気工事を行うことは法律で義務付けられています。無資格者が工事を行うと、法律違反となるだけでなく重大な事故につながる可能性があります。

- 配線方法

- 電気設備に関する技術基準を定める省令に従い、電線の種類、太さ、接続方法などを適切に配線します。これらの基準は、電気設備の安全性と信頼性を確保するために不可欠です。

- 保護対策

- 電気設備の技術基準に基づき、過電流保護(ブレーカー)、漏電保護(漏電遮断器)などの安全対策を確実に実施します。定期的な点検と動作確認も重要です。

- MEMO

- 安定器の劣化確認

安定器から異音や焦げ臭いにおいがしないか、また、照明の点滅やちらつきがないかを目視と聴覚で確認します。電球の交換やプラグ付き照明器具の接続などは軽微な工事とされ、電気工事士資格は不要です。 - 既設器具の給電方式確認

電源が接続されているソケットが片側か両側かを目視で確認、またはテスターを用いて電圧が印加されているソケットを特定します。

4.2. 照明器具の取り付け:確実な固定と水平・垂直の確保

- 取り付け方法

- 天井の種類(直付け、埋め込み、吊り下げなど)や壁の種類に合わせて、適切な取り付け金具やネジを使用します。

- 水平・垂直

- 照明器具が傾いていないか、水平・垂直を確認し、美観と機能性を両立させます。

- 落下防止対策

- 重量のある照明器具の場合は、建築基準法や関連する構造計算基準を考慮し、落下防止ワイヤーなどを設置するなど、構造的な安全性を確保します。

\ e431おすすめ 落下防止ワイヤー /

4.3. アース(接地):感電事故を防ぐための重要な措置

- 接地工事

- 電気設備の技術基準により、金属製の照明器具や湿気の多い場所で使用する照明器具には、必ず接地工事を行うことが義務付けられています。

これは感電事故を未然に防ぐための最も重要な安全対策の一つです。 - 接地抵抗値

- 電気設備の技術基準に基づいた適切な接地抵抗値を確保します。

接地抵抗値は、電気設備の規模や設置環境によって定められています。

5. 作業灯の選び方と活用術:工事現場の安全と効率を高める

工事現場での作業灯は、安全確保から作業の質、効率向上までを担う重要なツールです。

特に、緻密な作業が求められる現場では、適切な明るさと使い勝手の良い作業灯が不可欠です。

5.1. 作業灯に求められる特性

現場の状況に応じて、作業灯には以下の特性が求められます。

- 明るさ(ルーメン)

- 作業内容や空間の広さに応じた十分な明るさ。

- 色温度

- 配線作業には昼白色(約5000K)が色の判別しやすく適しています。

- 防水・防塵性能(IP規格)

- 屋外や粉塵の多い現場ではIP65以上推奨。

- 耐久性

- 衝撃に強く、頑丈な構造であること。

- 携帯性・設置性

- 持ち運びやすく、三脚対応、マグネット、フックなどで様々な場所に設置できるものが便利です。

- 電源方式

- コード式: 長時間安定した明るさ。

充電式(バッテリー式): 電源がない場所での使用や取り回しの良さ。 - 演色性(Ra)

- Ra80以上で、物の色を自然に見せ、配線の誤接続防止にも繋がります。

5.2. 現場別!最適な作業灯の選び方

現場状況に応じた作業灯の種類と特徴一覧

| 現場の状況 | おすすめの作業灯の種類 | 選定のポイント | e431おすすめ商品 |

|---|---|---|---|

| 屋内 比較的広い場所 |

スタンド型投光器 大型LEDライト |

広範囲を均一に照らせるもの。 コード式も選択肢に。 |

投光器 |

| 狭い場所、手元作業 | ハンディライト クリップライト |

軽量で持ち運びやすく、 ピンポイントで照らせるもの。 |

ワークライト・ ハンドライト |

| 天井裏、床下など | スティックライト ネックライト |

狭い隙間にも入り、 両手が自由になるもの。 |

ネックライト |

| 屋外、水濡れ・粉塵 | 防水・防塵型LED投光器 | IP規格の高いもの。 バッテリー式だと電源確保が容易。 |

屋外用投光器 |

| 長時間の作業 | 大容量バッテリー搭載型 コード式 |

明るさの持続時間や 安定性を重視。 |

コード式照明 長時間バッテリー商品 |

5.3. 作業灯の効果的な活用術

適切な作業灯を選んだら、その効果を最大限に引き出すための活用法を知っておきましょう。

- 多方向からの照明

- 影を減らし、視認性を高めるために複数の作業灯を配置。

- 仮設電源の活用

- 電源がない場所では、ポータブル電源や発電機を併用し設置の自由度を向上。

- 周囲への配慮

- 光が直接当たらないよう、配光角度の調整やルーバーの使用を検討。

- 定期的な清掃と点検

- 性能維持のため、泥やホコリの清掃、ケーブルやバッテリーの状態を定期的に確認。

まとめ:プロの技術で、より快適で安全な照明環境を

この記事では、照明工事における照明の選定から施工までの重要なポイント、そして関連する法的側面を解説しました。

e431では、本稿でご紹介した様々な種類の照明器具や関連部材を、プロの皆様に向けて最適な価格でご提供しています。

現在も品揃えを拡充している最中ですので、今後もさらに幅広いニーズにお応えできる商品を追加してまいります。

ぜひ、有効活用いただき、より高品質で効率的な照明工事を実現してください。